L'amour, c'est simple.

Explication philosophique tirée de mon épreuve orale terminale du baccalauréat : « Entre philosophie et biologie, comment pouvons-nous définir l’amour ? »

Tiré de mon épreuve orale terminale du baccalauréat à la problématique choisie, mêlant mes deux spécialités : Sciences de la Vie et de la Terre, et Humanités ; Littérature et Philosophie – « Entre philosophie et biologie, comment pouvons-nous définir l’amour ? »

Mis à jour le 19/02/2025.

L’amour est un sentiment spécifiquement humain et complexe, devenu sujet de société tant il nous tourmente. De la Grèce Antique à aujourd’hui, il reste un mystère que la plupart d’entre nous n’arrive pas à saisir et à définir, de part les difficultés qu’on à a le reconnaitre, à l’exprimer, et parfois à le vivre, mais aussi par rapport au pouvoir qu’il a sur nous.

Ce qui fait son « mystère », c’est que l’amour est un sentiment que la plupart d’entre nous vit, mais qu’aucun ne semble ressentir de la même façon. On peut le confondre avec d’autres sentiments, on peut croire que quand il est là, on le sait tout de suite, qu’il reste toujours le même, unique, extrêmement fort et prenant… Certains préfèrent même le ranger du côté de la magie ou de l’indéfinissable, tant il est difficile à maîtriser.

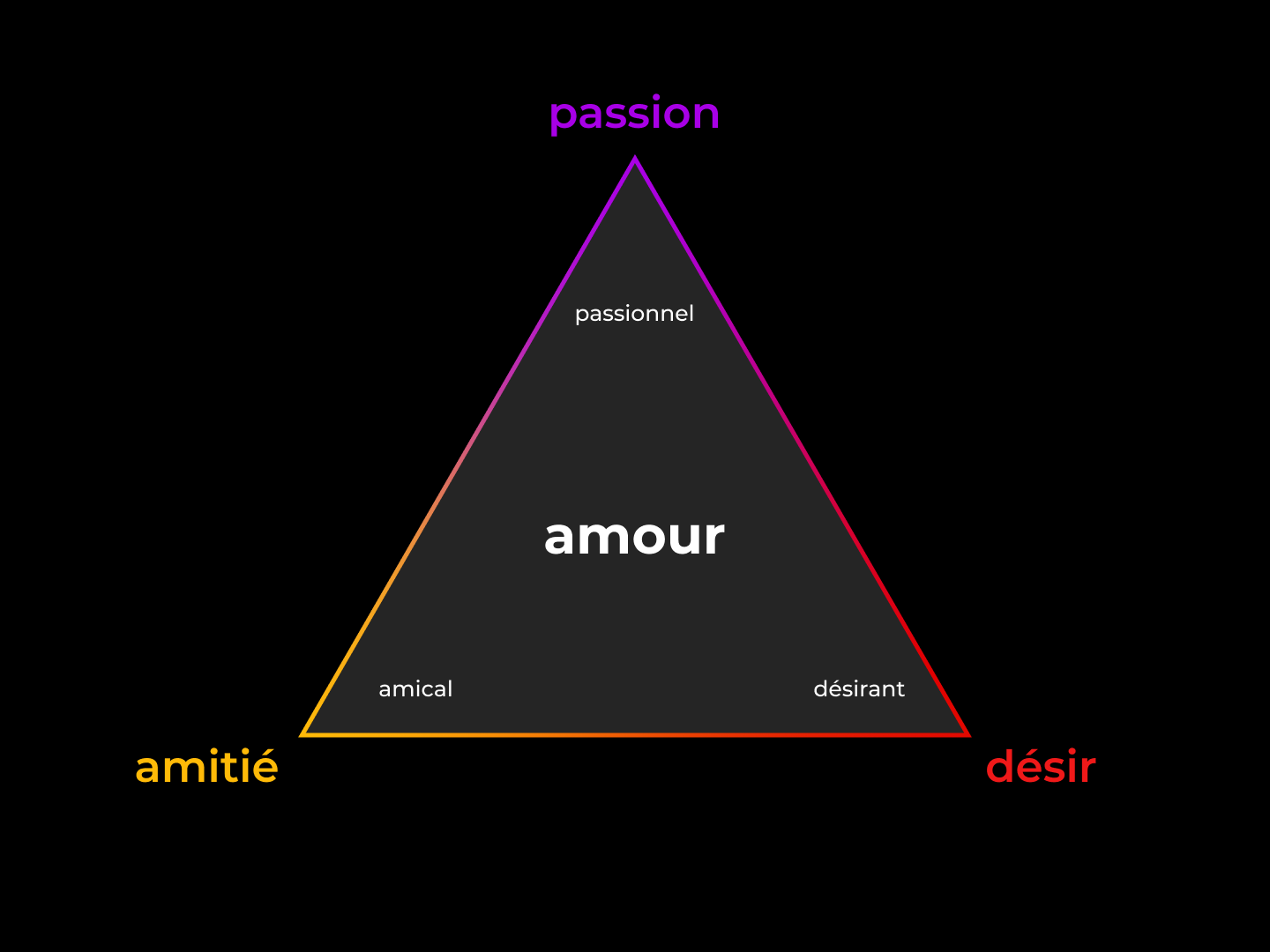

Mais l’amour n’est en réalité pas tant un mystère. Nous allons voir qu’il est en réalité un complexe permis par trois autres sentiments, qui, pris un à un, se reconnaissent facilement, et conduisent, ensemble, à éprouver de l’amour.

Les trois composants de l’amour

Désir

Pour certains, il s’agit du sentiment le plus flagrant et compréhensible lorsqu’on parle d’amour : le désir sexuel.

Le désir est l’attraction physique qui tend à rapprocher les corps, une pulsion intense et prenante, issue directement de l’instinct, qui nous conduit vers l’autre, physiquement. C’est lui qui pousse à toucher, à se rapprocher, jusqu’à « faire l’amour », manifestation finale du désir.

S’il est si « simple », c’est qu’il répond à une fonction primaire, dictée par notre corps et notre nature animale.

Cependant, il paraît évident que le désir seul n’est pas de l’amour, on peut par exemple ressentir du désir sexuel pour un inconnu. En effet, au delà d’une volonté de rapprochement des corps, l’amour est tout autant un rapprochement vers l’autre par la pensée, une connexion intellectuelle.

Passion

Ainsi, on sait en deuxième composante de l’amour la passion. Il s’agit d’un état d’affection intense, où l’on est focalisé sur une chose, qui s’empare de l’esprit et occupe les pensées, en dépit de la raison.

Dans le cas de l’amour, elle oriente les pensées vers l’être aimé : il prend de la place dans l’esprit, dans nos réflexions, influence nos émotions, nos choix…

Il s’agit d’un sentiment envahissant, qui conduit à une dévotion intellectuelle à l’autre. C’est en partie cela qui détermine les actes les plus extravagants que l’on peut faire pour l’être aimé, contraint par l’encombrement de l’esprit, mais c’est aussi le sentiment le plus apte à faire souffrir l’aimant : cette dévotion incontrôlée peut entraîner une perte de soi, une vulnérabilité accrue face au rejet ou à l’indifférence, et une amplification des blessures émotionnelles lorsque l’amour n’est pas réciproque ou s’effrite. (passion, du grec pathos = souffrir).

Mais là encore, la passion seule ne peut pas être considérée comme de l’amour, on peut haïr passionnément quelqu’un, ou bien désirer passionnément, sans que ça ne soit de l’amour.

Amitié

L’amitié, autre composant de l’amour, est une curiosité ressentie pour quelqu’un, qui pousse à vouloir connaître la personne. Il s’agit d’une relation élective : on ressent cette envie pour cette personne, car elle est ce qu’elle est. Il s’agit également d’une compagnie qui aide, apaise et procure de la joie.

Avec le temps, l’amitié revient à laisser un partie de soi dans l’autre, et vice versa. En contant son histoire, en apprenant et connaissant l’autre, en se confiant… on garde une partie de l’autre en soi, jusqu’en retrouver des morceaux dans sa propre personnalité. Il s’agit de deux vies liées, deux âmes complices qui finissent par se compléter.

Un équilibre singulier et mouvant

Ainsi, on peut dire que l’amour est la réunion de ces trois sentiments : tout en s’en distinguant fondamentalement (amitié ≠ amour, désir ≠ amour…), c’est un équilibre entre les trois, qui fait que chaque amour est unique, mais peut évoluer avec le temps, tout en restant de l’amour.

Au delà d’une simple réunion, ces trois composantes unies s’en retrouvent transcendées. Elle est autre chose que la passion, l’amitié et le désir : elle est de l’amour, et en est d’autant plus intense.

Les composantes sont à l’extérieur du triangle : elles ne sont pas de l’amour, mais l’amour s’en nourrit.

Illustration : Maxence Ernst

On peut dès lors voir l’amour comme un point dans un triangle, qui peut se déplacer librement sans condition temporelle vers l’une des bornes externes du triangle : désir, passion et amitié donc, et qui peut être plus ou moins gros, plus ou moins intense.

Animation : Maxence Ernst

De cet amour peuvent être tirés d’autres concepts tels que la loyauté ou la confiance, mais ces derniers ne font pas partie du sentiment amoureux, tout comme le mariage, qui n’a qu’une fonction culturelle et sociétale.

Il n’y a pas d’amour parfait

Ainsi, en décomposant le sentiment amoureux et en prenant le temps d’observer ce que l’on ressent pour l’autre, il devient plus facile de reconnaître ce sentiment et de l’appréhender. Comme une science, une fois la méthode acquise il est plus simple de l’expérimenter, de le vivre.

L’amour est un sentiment aux multiples potentiels, que chacun réalise différemment.

« L’amour proprement humain est […] un peu moins que le désir, la passion ou l’amitié, et plus que leur simple mélange, toujours imparfait. L’amour « pur », celui qui n’est ni sexe, ni passion, ni amitié parce qu’il est au-delà d’eux, est donc « impur » parce qu’il est fait de ces trois ingrédients, dont chacun renvoie à une certaine idée de l’humanité. Même « complet », il est imparfait. L’amour se nourrit de ces trois substances, différemment à chaque rencontre et à chaque moment, et différemment pour chacun ou pour chacune. »

Francis Wolff, Il n’y a pas d’amour parfait, Fayard, 2016

Oral entier : https://pots-cut-0e3.craft.me/OBCSQmxqDflPbp